Меню

+7 (495) 785-95-25

sale@lcard.ru

sale@lcard.ru

Требуемую Вам точность обеспечить сложно. Можно попробовать собрать такой стенд из двух LTR модулей нашего производства. Использовать генератор LTR34 в качестве источника тока и напряжения (воспроизводимый диапазон ± 10 В и максимальный ток на канал 25 мА). Далее пропустить этот ток через точный резистор 100 Ом и с помощью модуля ацп LTR114 контролировать напряжение на этом резисторе и таким образом измерить проходящий ток. Если использовать прецизионный термостабильный резистор, то удастся получить допустимое отклонение измерения тока ±(0,01+0,005*(Хк/Х-1)%, где Хк – конечное значение диапазона измерения, Х – измеренное значение напряжения. Это на несколько тысячных больше чем 0,01%. Предлагаю Вам внимательно ознакомиться с техническими характеристиками упомянутых модулей, вся необходимая техническая информация представлена у нас на сайте.

@Владимир L Card, спасибо.

Приведённая выше иллюстрация из мануала, где указано ограничение ±1В на UY - это просто частный случай, когда Vcomm = UY?

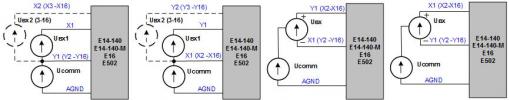

И это тоже будет синфазным напряжением. А в общем случае не важно к какому из входов изначально подключено синфазное напряжение, важно, что оно приложено одинаково к обоим входам X и Y относительно AGND, как непосредственно (входы замкнуты), так и через измеряемое дифференциальное напряжение или между двумя последовательно включёнными напряжениями, приложенными к входу дифференциально. Причём в последнем случае не имеет значения пропорция разделения двух напряжений. Приведу поясняющую иллюстрацию. Во всех примерах на рисунке ниже синфазное напряжение абсолютно идентично.

Вот приятно побеседовать с увлечёнными работой коллегами. Ну что же, давайте разбираться дальше, до полного понимания обсуждаемого явления.

Для краткости обозначим измеряемое дифференциальное напряжение Vin, а напряжение смещения т.е. синфазное Vcomm.

Начнём с ответа на второй вопрос – в первом приближении не имеет значения форма и полярность Vcomm. Каково абсолютное значение напряжения в данный момент времени столько и будет. Другими словами, какое напряжение и какой полярности приложите столько и будет в текущий момент времени. Если учитывать более "тонкие" эффекты, то в реальном, устройстве часть переменного Vcomm обязательно преобразуется в Vin из-за не идеальной симметричности физических связей и входов ОУ. Именно поэтому в документации обычно приводится график зависимости подавления Vcomm от частоты, и чем выше частота, тем меньше подавление.

Теперь по поводу формулы Uсм=(Ux+Uy)/2. Если формально, то формула верна, но это определение можно назвать неудачным в силу того, что оно не выражает основную мысль из определения Vcomm, процитируем – "В электротехнике синфазный сигнал - это идентичная составляющая напряжения, присутствующая на обоих входных клеммах электрического устройства" (скопировал из wiki). Другими словами, это ОДИНАКОВЫЕ напряжения, ПРИЛОЖЕННЫЕ к обоим входам, ключевые слова выделены заглавными. То есть напряжение Vcomm приложено относительно AGND и к Ux и Uy одинаково, и это сразу будет понятно если при этом входы "X" и "Y" соединить вместе (замкнуть). Тогда Uсм=(1,5+1,5)/2=1,5 и это единственный случай когда формула даёт корректный результат. А вычисленное Вами значение 2,25 В сродни средней температуре по больнице, вычислить можно, но практического смысла не имеет. Дело в том, что это напряжение физически ни к чему не приложено.

Для полного прояснения этой картинки рекомендую ознакомиться с небольшой, но очень толковой заметкой от Moshe Gerstenhaber из Analog Devices в которой описывается эффективная схема измерения малого полезного сигнала на фоне большого синфазного смещения. Вот ссылка на перевод - https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=666033. Это будет взгляд на туже проблему с другой стороны.

Владимир L Card пишет:Если в Вашем сигнале не присутствует синфазная составляющая превышающая +- 1В, то можно работать на диапазоне +-10 В дифференциального сигнала.

Владимир, разве это утверждение не противоречит руководству по эксплуатации?

Из приведенной выдержки явно следует, что для диапазона ±10В ограничивается напряжение между фазой Y и AGND, а не синфазное.

Давайте проведём мысленный эксперимент – между входами "X" и "Y" подключили батарейку, а между входами "Y" и AGND перемычку. Тогда относительно AGND на входе "Y" напряжение равно нулю, на входе "X" напряжение 1,5 В (напряжение на батарейке). Описываем ситуацию другими словами – дифференциальное напряжение "X" - "Y" равно 1,5 В, синфазное напряжение AGND - "X""Y" равно 0 В.

Теперь добавляем в нашу схему ещё одну батарейку и включаем её между "Y" и AGND. Тогда относительно AGND на входе "Y" напряжение равно 1,5 В, на входе "X" напряжение 3 В (поскольку две батарейки включены последовательно). Описываем ситуацию другими словами – дифференциальное напряжение "X" - "Y" равно 1,5 В, синфазное напряжение AGND - "X""Y" равно 1,5 В поскольку напряжение второй батарейки приложено к обоим входам относительно AGND.

То есть для приведённого на рисунке случая подключения напряжение, приложенное между AGND и "Y" является СИНФАЗНЫМ напряжением, понятно?

Внимательно ознакомьтесь вот с этой статьёй https://www.lcard.ru/download/lcardconnects.pdf здесь всё подробно объяснено.

И... в догонку.

Если подключать по "варианту 1", т.е. с резисторами между выходами и AGND. Можно работать на диапазоне +-10 В? Мы не нарушим правила про +- 1В?Jury

Это не правило, а диапазон допустимых синфазных напряжений. Если в Вашем сигнале не присутствует синфазная составляющая превышающая +- 1В, то можно работать на диапазоне +-10 В дифференциального сигнала. В базе знаний нашего сайта даны подробные описания обоих терминов: https://www.lcard.ru/lexicon/co_anti_phase_signal

Hi!

Что считать "постоянным уровнем"? Если это среднее значение напряжения между выходами 2 и 5 за достаточно большой промежуток времени (скажем от нескольких секунд и более) относительно GNDANALOG (выход 4 и 6) - то по опыту работы с что с магнитометрами, что с рамками, оно минимально - в пределах 10 мВ.

Jury

Другое название "постоянного уровня" - синфазное напряжение, то есть постоянное напряжение смещения одинаковое для обоих входов X и Y.

Обратите внимание, что это напряжение для Е502 ограничено диапазоном плюс-минус один вольт.

В представленной Вами схеме выходной сигнал предусилителя передаётся на разъём J1 через конденсаторы, то есть рассчитан только на переменную составляющую сигнала. При этом постоянный уровень на входе Е502 оказывается не определён, что Вы и видите по смещению постоянной составляющей. Нужно на входах Е502 фиксировать уровень постоянной составляющей. Сделать это можно двумя способами. Добавить два резистора номиналом от 500 Ом до 1 кОм соединив ими выходы предусилителя с общим проводом. На разъёме J1 (вторая ступень) контакт 2 с 4 и 5 с 6 (можно на ответной части разъёма Е502). Второй вариант – удалить из схемы предусилителя конденсаторы C13 и C14 заменив их перемычками. Далее соединяем разъём J1 с входом Е502 следующим образом – контакт 2 с входом "Y", контакт 5 с входом "X", контакт 6 с входом AGND, режим опроса дифференциальный. Первый вариант доработки предпочтительнее поскольку вход предусилителя отделён от входного трансформатора по постоянному напряжению, что наверняка будет вызывать "плаванье" постоянной составляющей на выходе.

Для подключения магнитометра рекомендации будут такими же, в случае дифференциального подключения входы "Y", "X" и AGND, в случае однополярного на "X" выход, "Y" и AGND соединить на разъёме и присоединить к общему проводу датчика. Если постоянная составляющая будем "уплывать", зафиксировать постоянный уровень с помощью двух резисторов, как было описано ранее. Номинал резисторов придётся подобрать экспериментально, поскольку внутренне устройство магнитометра неизвестно.

Предлагаю проверить работу цифровых входов от какого либо независимого источника, например две последовательно соединённые батарейки по 1,5В. Если Вы полностью уверены, что "единицы" на входах не читаются, а прочитываются только "нули", тогда плату передавайте к нам в ремонт.

Вы так и не указали какой датчик подключаете, предполагаю, что он строго секретный. Исходя из этого предположения советы опять общие.

1. Схема подключения 6.1.2.3 демонстрирует метод подключения сигнала, когда выход датчика, изолированный дифференциальный, а корпус в подключении не участвует (например, корпус из пластика). В этом случае резисторы R1 и R2 формируют искусственную "землю". Что касается их номинала, то чем выше частота опроса, тем меньше должно быть сопротивление, следуйте рекомендациям данным в п. 6.1.

2. Если на Вашем датчике "земляной" контакт присутствует, то подключайте в соответствии с рекомендациями п. 4.6. Обратите внимание, что в этом пункте буквой Z обозначено сопротивление соединительных проводов (о чём явно сказано в тексте), следовательно, это сопротивление не нормируется, а только учитывается при интерпретации результатов измерений.

По поводу использования интуиции при подключении датчиков, моё мнение, интуицию не использовать, а следовать указаниям руководства пользователя.

Для E24 предусматривалось питание от COM порта, для этого на RTS и DTR должны подаваться напряжения "плюс-минус" 12 вольт. Скорее всего в современных переходниках этого нет. Попробуйте питать E24 внешним питанием 12 вольт как это описано в п. 1.3.2 технического описания, архив с документацией возьмите здесь . Не забудьте, что от переходника до E24 у Вас должен быть кабель с перекрещивающимися линиями RD и TD по схеме 2-3, 3-2, 5-5 (пятый "общий" обязателен).

Ваш вопрос уже вышел за рамки обычной техподдержки . Рекомендую Вам привлечь к своим работам специалиста, компетентного в вопросах подключения измерительного оборудования.

Для того чтобы в Вашем эксперименте получить наиболее "чистый" сигнал уверенно фиксируемый над уровнем шумов рекомендуется использовать подключение полного моста, состоящего из четырёх тензорезисторов для каждой из исследуемых мод. Поскольку в Вашем описании присутствует слово "виток", предположу, что речь идёт о спиральных пружинах. Тогда по-видимому правильным будет для каждой из мод наклейка резисторов в одном месте "сверху" и "снизу" витка, с таким расчётом чтобы при работе пружины оддин из резисторов работал на сжатие, а второй на растяжение, и на противоположной стороне витка "зеркально" приклеить ещё одну пару резисторов таким же образом. Далее собираем из них полный мост как это описано вот здесь и подключаем к модулю LTR212 как описано в руководстве пользователя или можно посмотреть пример вот в этом обсуждении . Большую часть примеров подключения и ссылок на обсуждения (как Вы изволили выразиться лайфхаков) Вы найдёте вот на этой странице . Будут конкретные вопросы по подключению или результатам измерений пишите.

Судя по описываемым Вами признакам модуль имеет серьёзную неисправность. Настоятельно рекомендую Вам отдать его в ремонт в "Л кард". Даже если Вам кажется, что часть функционала исправна, метрологические характеристики, в такой ситуации, гарантировать невозможно. При передаче модуля в ремонт сошлитесь на эту тему форума.

Григорий!

Из Вашего вопроса непонятно ровно ничего. Описание типа "условно первый разъём, условно второй" не подходит, поскольку безусловно непонятно.

Давайте так - прибор рассматриваем не "в принципе" а в кожухе. Выкладывайте ТОЧНУЮ схему подключения датчиков со всеми связями, тип датчиков и желательно ссылку на документацию, серийные номера крейта и модулей, укажите программу которую используете, приложите снимок экрана с графиками.

Еще раз Здравствуйте! Подключил по указанной Вами схеме. Напряжение на входе в канал почему-то 2 мВ. Подскажите, это нормально?

Нет это не нормально, минимальное ожидаемое напряжение - 4мА*250Ом=1В. По видимому контакт "3" датчика это не выход а сигнал дополнительного контроля. В этом случае вывод "3" не используется, а соединение производится как на иллюстрации из статьи, то есть контакт "1" соединяем с плюсом источника питания, контакт "2" с точкой соединения нагрузочного резистора и входа "Х" модуля 14-140. Схема получается двух проводной, третий провод не нужен.

Данная проблема неоднократно и подробно обсуждалась на этом форуме, нужная Вам информация собрана вот в этой теме .

Дополнительные комментарии - (обозначения смотри рис. "вариант 1" из указанной темы):

1. Вам потребуется дополнительный источник стабилизированного напряжения на 12…24 В минимальной мощностью – 5 датчиков * 20 мА * 24 В =~ 3 Вт (лучше 5 Вт). Плюс источника питания отдельным проводом соединяете с контактом "1" каждого из ваших датчиков. Минус источника питания соединяете с точкой "А" обозначенной на схеме красным кружком, эта точка соединения должна находиться рядом со входом модуля Е14-140, например, внутри кожуха разъёма.

2. Точку "А" соединяете с контактами Y1…Y16 и AGND модуля Е14-140.

3. К точке "А" присоединяете пять нагрузочных резисторов (по числу датчиков), номиналом Rн=(Uпит – 10В)/0,02A для питания, например, для напряжения питания 15 вольт считаем Rн=(15-10)/0,02=250 Ом. Второй вывод резисторов к контактам X1…X5 Е14-140 (всё уместится внутри кожуха разъёма).

3. Двойным проводом, желательно витым и желательно экранированным и не длиннее 50-ти метров, присоединяете каждый из датчиков – один провод от контакта "2" датчика к точке "А", второй провод от контакта "3" датчика к контактам X1…X5 Е14-140 соответственно.

Для правильных измерений соединения нужно осуществить именно так как я описал.

Судя по представленному Вами графику на фоне полезного дифференциального сигнала происходит медленное (в течении 1500 с) увеличение синфазного напряжения, об этом свидетельствует увеличение среднего напряжения полезного сигнала. Когда синфазное напряжение достигает величины приблизительно 1 В аналоговый тракт Е502 входит в насыщение и соответственно полезный сигнал "пропадает". Вся эта ситуация подробно описана в руководстве пользователя пункт 4.6 приведены иллюстрации, объясняющие подключение сигналов и даны пояснения.

Рекомендую внимательно проверить соединение "земли" вашего датчика со входом AGND модуля Е502, такое поведение синфазного напряжения наиболее вероятно связано именно с отсутствием этой связи.

Каково окажется минимальное время реакции на входное воздействие зависит от алгоритма регулятора. Каждый входной отсчёт передаётся в ПЛИС сразу после оцифровки в течении одного такта внутренней синхронизации. Теоретически реакция может быть уже на следующем такте если алгоритм простейший. В Вашем случае реакция обратной связи должна быть на каждый входной отсчёт или на буфер данных после обработки, например, FFT преобразования. Подобный механизм может быть реализован как на ПЛИС так и на процессоре модуля. Обработка на процессоре связана с программными задержками и не всегда очевидна. Так что на Ваш вопрос в общем виде ответить не получится, нужно конкретизировать задачу. Так же сразу же нужно определиться кто будет исполнителем этой работы – Вы сами, хотите чтобы это сделали мы, или третья сторона.

У современных ноутбуков зарядка аккумулятора часто осуществляется не от отдельного разъёма, а от порта USB-C в этом случае могут возникать сквозные токи по "общим" шинам питания и сигналов которые и приводят к описываемому эффекту. Для верификации корректности подключения рекомендую прочитать статью: http://www.lcard.ru/download/lcardconnects.pdf "А. В. Гарманов "подключение измерительных приборов, решение вопросов электросовместимости и помехозащиты". Ещё рекомендую внимательно изучить следующие публикации: примеры типичных подключений - вот тут и сквозные токи в цепях "заземления" подробности. Если результат окажется отрицательным, присылайте на support подробную схему подключения модуля к измеряемым сигналам, к ноутбуку, к зарядному устройству будем разбираться дальше.

Да, это только в ремонт.

По подключению, дополнительно к сведениям содержащимся в руководстве, посмотрите вот эту тему https://www.lcard.ru/forums/viewtopic.php?id=9242

и ещё вот эту https://www.lcard.ru/support/faq/adc_for_thermopair

Если паспорт утерян, то восстановить его не удастся.

Программа L-graph2 не поддерживает автоматизированного учёта показаний компенсатора.

Можно рекомендовать использование программного комплекса "L Card Measurement Studio", где в сценарии настроить учёт влияния температуры.

Предположительно Вы опрашиваете канал в дифференциальном режиме, при этом вторая ветвь дифференциальной цепи "Y2" имеет неопределённый потенциал (не подключена). Соедините с "общей" цепью линии "Y1 и Y2" 37 - 34 и 37 - 35 или используйте "монополярный" режим относительно GND32 на контакте 36.

В описанной Вами ситуации самым правильным решением будет передать крейт LTR-EU-8-1 нам в ремонт. Поскольку общая цепь USB портов в компьютерах, как правило, соединена с корпусом, к.з. на корпус вполне вероятно привело к выходу из строя USB контроллера крейта. Такая неисправность может быть отремонтирована только в условиях нашего производства. Могу предположить, что велика вероятность выхода из строя крейт-контроллера полностью. При передаче крейта в ремонт сошлитесь на эту тему форума.

Отдельного документа "распиновка разъёмов" не существует. Есть внутренний документ "схема электрическая принципиальная", такие схемы на выпускаемую продукцию (не снятую с производства) "Л Кард" не предоставляет.

Адрес: 117105, Москва, Варшавское шоссе, д. 5, корп. 4

Многоканальный телефон:+7 (495) 785-95-25

Письма и запросы: lcard@lcard.ru

Отдел продаж: sale@lcard.ru

Техническая поддержка: support@lcard.ru

Время работы: с 9-00 до 19-00 мск